自述——画画与人生

小时候,我绘画的主题不是人,是汽车和轮船。我住在城府,就学于燕京大学幼稚园,每天上学都走过那个塔,至今我还记得那歌谣:燕京塔塔燕京,燕京水塔十三层。去北新桥就是进城,从学校乘坐那个蓝颜色的校车,校车和塔大概是我画的最多的主题。

后来我出国了,从天津乘轮船到上海,从上海乘更大的轮船到泗水,这艘船我一直记了几年,大概小孩的记忆力强,那船是荷兰船,在我看起来非常了不起,有三个大烟筒,每次画这船都会画不同的窗户、船头和船尾。船到泗水不久珍珠港被炸,这船就不再航行了。

太平洋战争爆发,学校关门,我父亲失业,到处避难,我妈妈在东爪哇东角找到一份工作,我在那里念了小学一年级,课本里有“国旗飘飘……”字样,说明日本人还没打过来。后来仗打过来,没过几个月,荷兰就投降了,所有荷兰学校停办,很多荷兰学校的中国学生进入了华侨学校,这些学生中文差,但美术都比较好,我当时还是不停的画那艘轮船。

我画人是在二年级以后的事,日本统治下的中国文化是古代连环画和古装电影,受此影响,关公、薛仁贵成了我心中的英雄,绘画内容由此代替了汽车、轮船。

我父亲在朋友的帮助下租了一间竹子房,给一家孩子上外课,这家是基督徒,带我们去了礼拜堂,我们成了基督徒。

日本投降不久,大概在我小学三年级时,我正式拜师学画擦碳像,打格放大,画的是领袖名人。正式学画是13岁以后的事,在玛琅跟林贵明学画一直到1956年回国。从写生画起,铅笔、水彩……以后才能画油画。后来我自己在家用油彩画了一个蜗牛壳。

我的老师林贵明早年毕业于中国某艺专,到南洋成了职业画家。他功夫好,崇尚现代美术,我又一次画了一个女孩在钢琴前睡着了,像古典油画,他说:“你再用烟熏一下就更古了……”。

我当时很喜欢去一个菜馆,主人郭应麟毕业于巴黎国立美专,因为不愿意卖画,就改行经商,想等赚足了钱再画。他曾在厦门集美任教,陈嘉庚去爪哇时赞助他开了菜馆。菜馆像美术馆,挂满了他在法国画的画——临摹的柯罗、米勒、还有《弹钢琴的女孩》。

战前,印尼的前身是荷兰东印度,欧洲油画尤其是荷兰油画在那里影响很深,由于高更的开头,不少欧洲画家离开了文明跑到了峇厘岛,都娶了当地的女人永久住了下来,例如比利时的勒梅耶、西班牙的勃朗哥。

高中毕业后我就去了峇厘陵,在一所中小学任教,我教的是除了美术以外的许多课,学生喜欢陪我在村子里玩,24年后在北京画的《峇厘魂》就是当年搜集的素材。很多画往往是离开了那个地方画的,比如小学时期写的作文题材是《北海公园游记》,那是老师也没有的经历,后来在美国画了《梦中园》,在北京画了《枫丹白露》。

我从峇厘岛回到玛琅后,在泗水办了第一次个人展览,展览过后我见到了李曼峰,周碧初。周碧初在玛琅画写生都是我陪着,他用浅绿、浅粉画热带风景,当场就完成。

李曼峰邀我参加了55年的印华美展,展览颇具规模,总统也来了,大使也来了。

本想留在雅加达谋个工作,后来看见不少先辈都在画广告,前途不敢想象。当年,正赶上回国热,渣华轮船公司的乘客差不多都是学生,印尼没有华人大学,回国上大学是有一点经济保证的就可以的,我也被这浪潮推了回来。

中央美术学院的生活我还是很适应的,那绘画方法和我在印尼老师教得也差不多。我喜欢去楼下的图书馆,那里头挂着欧洲油画,学术气氛很浓,一休息就去绘画写生,我学习非常认真。

回国路过雅加达,李曼峰画了我一张素描像,周碧初给我写了两个便条,一个给吴作人,一个给颜文梁。一到北京我就看见了吴作人——后来他成为我长期的老师。颜文梁是在20多年后才见到的。

进美院第二年反右开始,原来以为美院没有右派,后来连院长也是了。开始上午还能正常上课,下午开会,我刚回来一年不知发什么言。1959年画了《华侨归国》,表现了一些海外学子在轮船上见到祖国大陆的情景。

美院成立了工作室,我三年级以后就在吴作人工作室,开始比较清醒的画了些习作。真正思考画的问题是在毕业以后的事了,吴作人说不入虎穴焉得虎子,即得虎子就赶紧离开虎穴。

毕业后我被分到美术公司创作室,这是非常理想的,这比起在印尼毕业就失业要好多了。虽然工资不高,宿舍简陋,但可以努力作画。那时绘画没有市场,是理想的创作时代,我很适应,我不喜欢印尼那种以市场作为衡量画家成功尺度的做法。在印尼,当你还没有走进社会,人们能正确谈你的画,说你是天才,等你办了一个画展,议论就不同了,一个小孩子说:“他的画不值钱。”大人虽然不直说,但不能不怀疑你的画了。李曼峰在新加坡对此深有感触,在给我的信里大骂世俗的铜臭味。

我很努力的作画,只要你不太多考虑入选什么大展,你还是可以画出一些好一点的画的,绝对的创作自由谈何容易。这时期画了几张,《叽叽喳喳》、《山沟饮马》、《船上少女》、《北方山沟》。

63年四清到76年文革结束,我不记得画了什么。

唐山大地震,大家住进了防震棚。我常去香山写生,在那里我有幸拜见了李可染,他也在香山避震,在一个小平房里画画,他将画铺在地上给我看,那时他反复画《树钞百重泉》,他把树一棵棵画出来,再一层层消灭掉,留下黑白分明的泉。在美院时李可染给一个印度学生讲课,内容是一张白宣纸上画虎丘山,我作为临时翻译看见画画的全过程。

《泉》往往是生命的符号,79年我画了《泉》和《峇厘魂》,李可染对我说,他去看了我那次的展览,并在画前照了张像,可惜邹佩珠忘了开镜头盖。

我80年调入北京画院,和姚远去了海南岛,那里的芭蕉和椰子树带我回到了童年,同年我听说我妹妹一家逃离河内,在海上漂流,成了地地道道的难民,后来我画了《逃亡》这幅画,画中的小孩现在都已成人,女孩在苏黎世芭蕾舞蹈团跳主角,我曾在瑞士看她演出“春之祭”,生命未来都是不可预测的。

我画《彼岸》、《小舟》、《火之园》、《天方夜谭》、《金环蚀》……画中往往有一女人头或身子,我认为她们给了我更多的想象空间,有的是我认识的,随着时光的流逝,女人在画中的出现也在变化。

83年西北之行,我画了《旅途》、《寒夜》、《失去的岛屿》,画了孤独恐惧,时光的消失。当你远游在一个陌生的角落,几个陌生人站在你的身旁,你会感到不安。87年我带了这批画去了美国,在洛杉矶办了个画展,一切都是亲友们帮着做的,两位美国人几乎买了全部的作品,这使我以后的创作得以继续。

我89年去了前苏联,回国后用了半年的时间画了《大教堂》,我去看了红场上这有名的建筑物,面对克里姆林宫的这个教堂显得很古朴,我里里外外的走,很多墙体上的图案是手画的,显得很随意,顶上的圆形天顶让你睁不开眼睛。教堂后边的广场有数不清的帐篷,人在静坐;另一条街有摊贩,见到一个人体照片挂历,照片拍的很有想象力,后来知道有几张是捷克人然·萨巫地的作品,“一个裸女带随身听”我把这张照片和聂斯捷洛夫的修女放在教堂的不同角落,拉赫玛尼诺夫的第二钢琴协奏曲加强了我的想象空间。

90年,一位印尼收藏家邀请我去了印尼,正值中印邦交恢复不久,经过34年的变迁,新一代华人都不会说国语了。马路上很少有中国字的商店,华人学校停办,我被安排在主人山上的别墅,这三万平米的别墅我一个人住,大客厅上有三幅国内画家所画的画。我的作品《山上别墅》画的就是这房子,里里外外都是热带风景。

没几天我就去了峇厘岛,回访了原来教过书的陵华中小学,校舍还是老样子,但变成了印尼中学 ,我找到我的一位女学生,现在当祖母了,双目失明,但不仅记得我,还记得我的玛琅家门牌号(Buring 39)。

我拿着一张30年前的照片去找一家峇厘人,那时我常去他的店里洗照片,主人家有9个子女,8个女儿,我曾提出画他的大女儿,他女儿送我几张她的照片,后来没画是因为当时我不习惯通过照片画画。时隔30年,我找到了她女儿,女儿说妈妈出门了,我寻找失去的记忆也就告一段落。

在巫布特住下来结识了不少新面孔,峇厘舞蹈家、日本舞蹈家,这些人都沉醉在传统的峇厘舞中。在马路上遇见的外国人好像比当地人还多,在这里家庭旅馆很多,家家都有很好的浴室,一个峇厘女人说:她家有浴室,但她更喜欢在河里洗,因为它大。我每次去赞不安河,就会想起原来的峇厘。

当你面对新的现实,对着新面孔画写生,那会是另外一种感觉,不容你回忆什么,有时候很像在学校里画习作,在北京时我感觉峇厘是我的故乡,可这次回来,更像做客,也像走马观花,把我早时的感觉淡化了。

我真正意义上的故乡是爪哇岛,是玛琅市,我住在画家庄占辉家,扫了父亲的墓,他毕业于燕京大学历史系,拿到硕士学位就去了爪哇,他原本准备写一本有东南亚历史的书,因为早逝没有写成。我去了幼年常去看画的菜馆,画家已不在了,画家将他的收藏捐给了中央美术学院,我曾在美院陈列馆见过《弹钢琴的女孩》那张画,感觉大不如前,棕色的木框,被一个简陋黄片所代替,逊色不少。回国后我画了《最后的乐园》。

《梦中园》(也叫“月下门”)是在美国画的,开始没想画那么长,只想把记忆中的北京公园和游人放在一块,先是画幅小长条,由五张画组成。画中有三个不同姿势的女人,背景是错了位的公园建筑,到《梦中园》时环境加大、人物变小。在美国,中国式园、日本式园还是很让人向往的。杭延顿图书馆就有一个日本园,这几年又再建一个中国园,外国公园往往是大片草地一览无余,东方公园蜿蜿蜒蜒,长廊假山。山后、船上常常出现相爱的人,我请北京朋友拍些公园小景,如团结湖公园,这画改来改去画了一两年,由于穿梭于其中的人物多为人体,更像梦,叫《梦中园》。2002年,我在洛杉矶的个展称“梦幻之旅”。中国园是压抑的人在梦中寻找解脱。

《核桃树》开始于美国,完成于北京。在北京,一位床上模特摆了个姿势,很像从天花板往下看,给我想起在门头沟房子前的核桃树,秋天满地落叶,由于画是俯视,哪边冲上都能看,美展时由于场地限制就给竖起来了。

画画有如人生,有时为平静的小河,有时为海中波浪,要想走远一点,就得进窄门,大家都走得路虽然很宽,但走不远。

(文/曹达立)

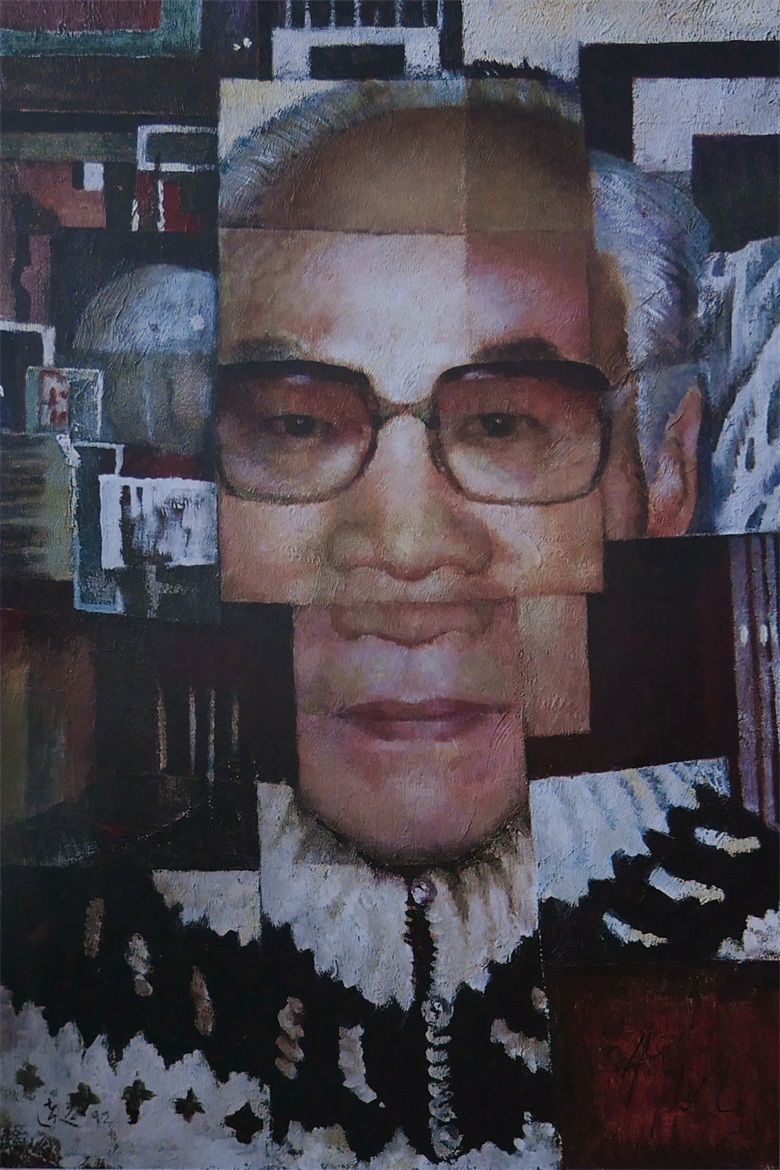

作品欣赏